2024年3月12日に開催したセミナー「クラウド時代のシステム間連携を内製化~成功にむけた連携基盤を選ぶポイントを解説~」のオンデマンド版をご紹介します。

セミナー概要

現代のビジネス環境では、クラウド技術の活用が企業成長の鍵となっています。

この進化するデジタル時代において、システム間連携は単なる技術的な課題ではなく、ビジネス戦略の重要な部分となっています。

さらに、その実装を内製で実現することは、スピーディーなビジネスや企業の成長において重要です。

このセミナーでは、内製でシステム間連携をすすめていくために必要な成功のポイントをお伝えします。

<このような方におすすめです>

- 内製化に興味がある方

- 社内のIT管理者

- ビジネスリーダー

- 組織の業務プロセス改善に取り組む方

内製化の必要性とメリット

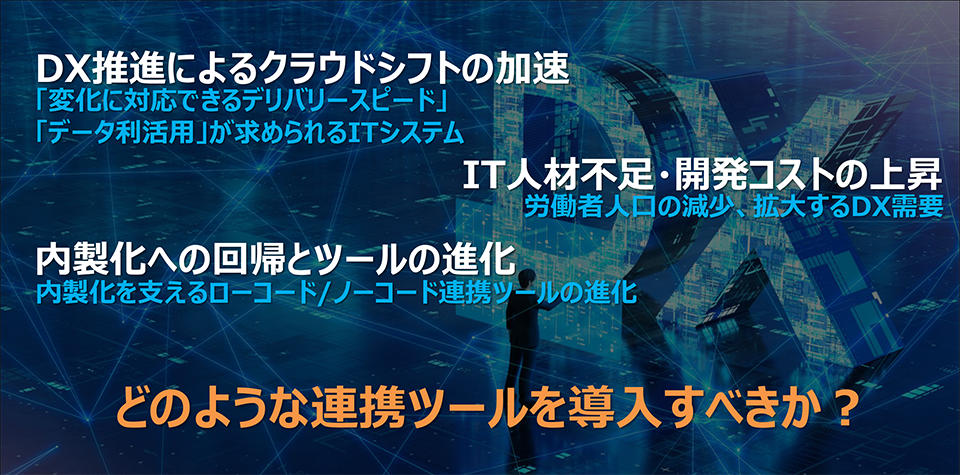

内製化がなぜ必要とされているのでしょうか。すでに内製化に取り組んでいる企業は、このような課題を解決するために内製化を進めています。

- 社会変化やビジネスニーズへの迅速な対応

- 開発コストの増大

- デジタル人材の不足

ただし、内製化によってこれらの課題を解決しようとしても、社内にプログラミング人材が十分いることは少ないため、非IT人材でも開発が可能なノーコード/ローコード技術が現在注目されています。システム間連携においても、ノーコード/ローコード開発が可能になって来ています。

システム間連携のパターン

「システム間連携」と一口に言っても、その目的によってさまざまな連携パターンがあります。

ここでは、DXにおいてよくある4つのパターンをとりあげます

- システム間データ連携(基幹連携、周辺連携)

- ハイパーオートメーション(業務プロセス自動化)

- UX向上(コラボレーションツール活用、UI統合など)

- API開発によるAPI Economy、マイクロサービスの実現

実はこの4つのパターンは、バラバラではなく、DXの実現というゴールに向かって1つの流れとしてつながっています。

セミナーでは、この4つの連携パターンを詳しく解説します。

システム間連携の内製化をすすめるステップ

システム間連携を内製で実装する場合の進め方について解説します。

内製化する場合でも、通常の開発ステップが変わるわけではありません。社内の誰が何を行うか、推進体制をしっかり整えることが大切です。

ここでは、よくある失敗例と、理想的な体制について紹介します。

データ連携ツール選定のポイント

システム関連権を内製化するためには、どのような連携ツールを選べばよいのでしょうか。

製品選定の流れは、まずはAI-IS分析とToBeモデルの策定を行ってから、実現方式を検討しつつ進めることになります。

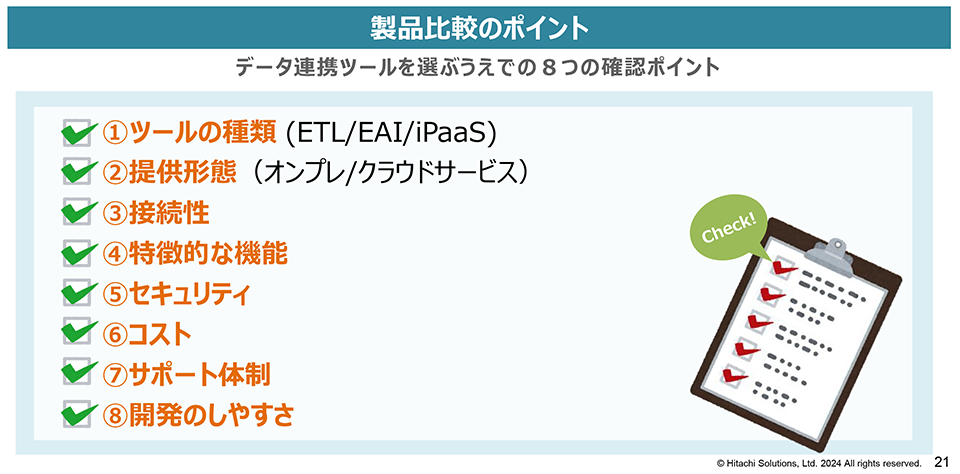

実際にデータ連携を選ぶ段階になると、さまざまな製品を比較することになりますが、その際、確認するべきポイントが8つあります。

これらのポイントを確認しつつ、自社の状況やToBeモデルに合った製品を選ぶことが重要です。

セミナーでは、それぞれの確認ポイントについて詳しく説明し、どのような場合にどのようなツールを選ぶべきかも解説します。

システム間連携を内製化できるiPaaS製品「Workato」とは

当社が取り扱うiPaaS製品「Workato」をご紹介します。

クラウド導入が進んでいて、クラウド間連携を内製で進めたい方にはおすすめのツールです。

詳細のご紹介はセミナーをご覧ください。

関連するお役立ちコンテンツ

- Automation 360(旧:Automation Anywhere Enterprise A2019)

- オートメーション・エニウェアが提供する最新のRPAプラットフォーム。

あらゆる種類のユーザーのニーズに対応する、完全Webベース・クラウド対応のRPAプラットフォームです。

- RPA業務支援BPOサービス

- RPA業務支援BPOサービスは、ロボット開発や社内問い合わせ対応、運用などのRPA推進部門の業務をまるごと代行するサービスです。 RPAの全社展開のボトルネックを解消し、RPA活用拡大を強力にサポートします。

- Workato

- 人の判断が入る業務や予期せぬ画面変更などが起こるクラウドサービスなど、RPAでの自動化を断念した業務を自動化。

人とRPAロボットの協働作業を実現します。

- JP1連携ソリューション for RPA

- 統合システム運用管理JP1と各種RPA製品の連携により、柔軟なソフトウェアロボットの実行や一元的な予実績管理を実現。

バックオフィス業務のさらなる運用効率化と信頼性の維持・向上を実現します。

- 導入事例

- 日立ソリューションズが提供するRPA業務自動化ソリューションの導入事例です。業務の効率化、省力化を実現した事例や、適用例として、消費財メーカー、駐車場運営会社、金融、物流会社、リース会社、IT会社、のケースもご紹介します。

- RPA業務自動化ソリューション

- 日立ソリューションズが提供するRPA業務自動化ソリューション専用サイト。RPA製品・ソリューションをご紹介。ホワイトペーパーやイベント情報など、RPAに関するお役立ち情報も満載。

- RPAとは

- RPAについてより詳しい解説はこちら

- monday.com

- 親しみやすいデザインと簡単な操作性の、「デジタルワークプレイス」

monday.comについてより詳しい解説はこちら

WEBからのお問い合わせ

WEBからのお問い合わせ

![生成AIを活用したハイパーオートメーション[究極の自動化] - カスタマーサポートDXの実践例 -](/rpa/sp/shared/images/download/20231130_RPA_Webinar.png)