サブスクリプションサービスを成功させるには?成功のポイントを徹底解説

近年、サブスクリプションサービスは、多くの業界でビジネスモデルの主流になりつつあります。定額制の料金体系は、利用者にとっては利便性が高く、事業者にとっては安定的な収益を確保する手段として非常に効果的です。

一方で、初めてサブスクリプションサービスの導入を検討する企業にとっては、「どのようにサービスを設計すべきか」「運用に必要なポイントは何か」といった課題があるでしょう。

本記事では、サブスクリプションサービスの概要やメリット、課題、市場動向を解説した後、一般例から成功や失敗のポイントを紹介します。これからサブスクリプションサービスの導入を検討している事業者の方は、スムーズな導入を成功させるためのヒントとしてぜひ参考にしてください。

1. サブスクリプションサービスとは

サブスクリプションサービスは、利用者との継続的な契約により、安定的な収益を生み出すことができるビジネスモデルとして注目を集めています。本章では、サブスクリプションサービスの概要、メリットや導入時に気を付けるべき点、市場動向について詳しく解説します。

サブスクリプションサービスの概要

サブスクリプションサービスは、一度きりの売り切り型とは異なり、継続的な契約によって収益を積み上げていくビジネスモデルです。

サブスクリプションサービスの利用者は、定額の料金を支払うことで、一定の期間に商品やサービスを利用できます。一方、事業者には継続的な価値の提供が求められます。契約期間中の顧客満足度が、サービスの継続利用に直結するためです。

継続的な価値提供を実現するには、利用者の期待に応じた機能の追加やユーザーインターフェースの改善を行い、常に利便性を向上させる工夫が求められます。

特に、企業間取引(BtoB)のサブスクリプションサービスでは、導入企業の業務ニーズや運用に即した機能を備えていることが重要です。導入企業はより利便性の高いサービスを受けることができ、事業者は解約率の低下と安定した収益の確保を実現できます。

サブスクリプションサービスのメリット・導入時に気を付けるべき点

サブスクリプションサービスは、事業者にとっては安定した収益源となり、利用者にとっては、初期費用を抑えてサービスを利用する選択肢となるでしょう。一方で、導入や運用には注意すべきポイントもあります。

本章では、事業者・利用者それぞれのメリットと、事業者が導入時に気を付けるべき点について解説します。

事業者側のメリット

事業者がサブスクリプションサービスを採用する大きなメリットは、定期的かつ安定的な収益を確保できることです。事業計画の収益予測が容易かつ高精度になり、長期的な成長戦略を立てやすくなります。

また、利用者との継続的な関係を築ける点も大きな魅力です。利用者の期待に応えることで顧客ロイヤルティーが向上し、長期間の継続的な利用が見込めるようになります。さらに、利用者のデータをもとにタイムリーにニーズを把握し、サービスの改善を続けることで、利用者との信頼関係を強化しつつ、競争力のあるサービスを継続的に提供することが可能になります。

利用者側のメリット

利用者にとっての主なメリットは、初期費用を大幅に抑えられる点です。サブスクリプションサービスを利用するにあたって、大規模な設備投資などは必要ありません。サービスの運用も事業者側が行うので、利用者は維持や管理のコストも抑えることが可能です。また、事業者側で定期的なアップデートが行われるため、利用者は追加費用を負担することなく、常に最新の機能を利用できます。

予算管理の面においても、定期的かつ定額の支払いはキャッシュフローの計画を立てやすいため、予算管理の効率化にもつながります。

事業者側が気を付けるべき点

サブスクリプションサービスは、いつでも解約できる柔軟性の高さゆえに、利用者がサービスに満足していない場合に、簡単に解約されてしまう可能性があります。

解約を防ぐためには、利用者がサービスを継続して利用したくなるような仕組みを企画・設計して、サービスをアップデートしていくことが効果的です。

国内外の市場とSaaSの利用拡大

サブスクリプションサービス市場は近年急成長を遂げており、国内市場だけでなく、海外市場でも普及が進んでいます。また、今後もさらなる拡大が見込まれています。

特に、SaaS(Software as a Service)は、サブスクリプションを採用する代表的なサービスの一つです。SaaSは、企業のデジタル化推進やリモートワークの普及を背景に、業務効率化やコスト削減を実現し企業のITインフラを支えるソリューションとして注目されるようになりました。

既存のサブスクリプションサービスとしては、下記のようなサービスが広く浸透しています。

- 動画配信

- 音楽ストリーミング

- クラウド型ソフトウェアなど

これらのサービスは、継続的なコンテンツ提供や機能のアップデートによって顧客体験を強化し、他社との差別化を図っています。また、以下のような新しい分野のサービスにも、注目が集まっています。

- 家具や家電の月額利用サービス

- BtoB向けのデータ分析ツール

- セキュリティサービスなど

これらのサービスは、消費者のライフスタイルや企業の業務スタイルの変化に対応し、新たなニーズを捉えることで市場を拡大しています。

2. サブスクリプションサービスと従来のサービスとの違い

サブスクリプションサービスは、その収益構造や利用者との関係性が従来のサービスモデルと大きく異なります。本章では、サブスクリプションサービスと従来のサービスモデルの違いを比較しながら、サブスクリプションサービスが持つ特性とビジネス上の優位性について詳しく解説します。

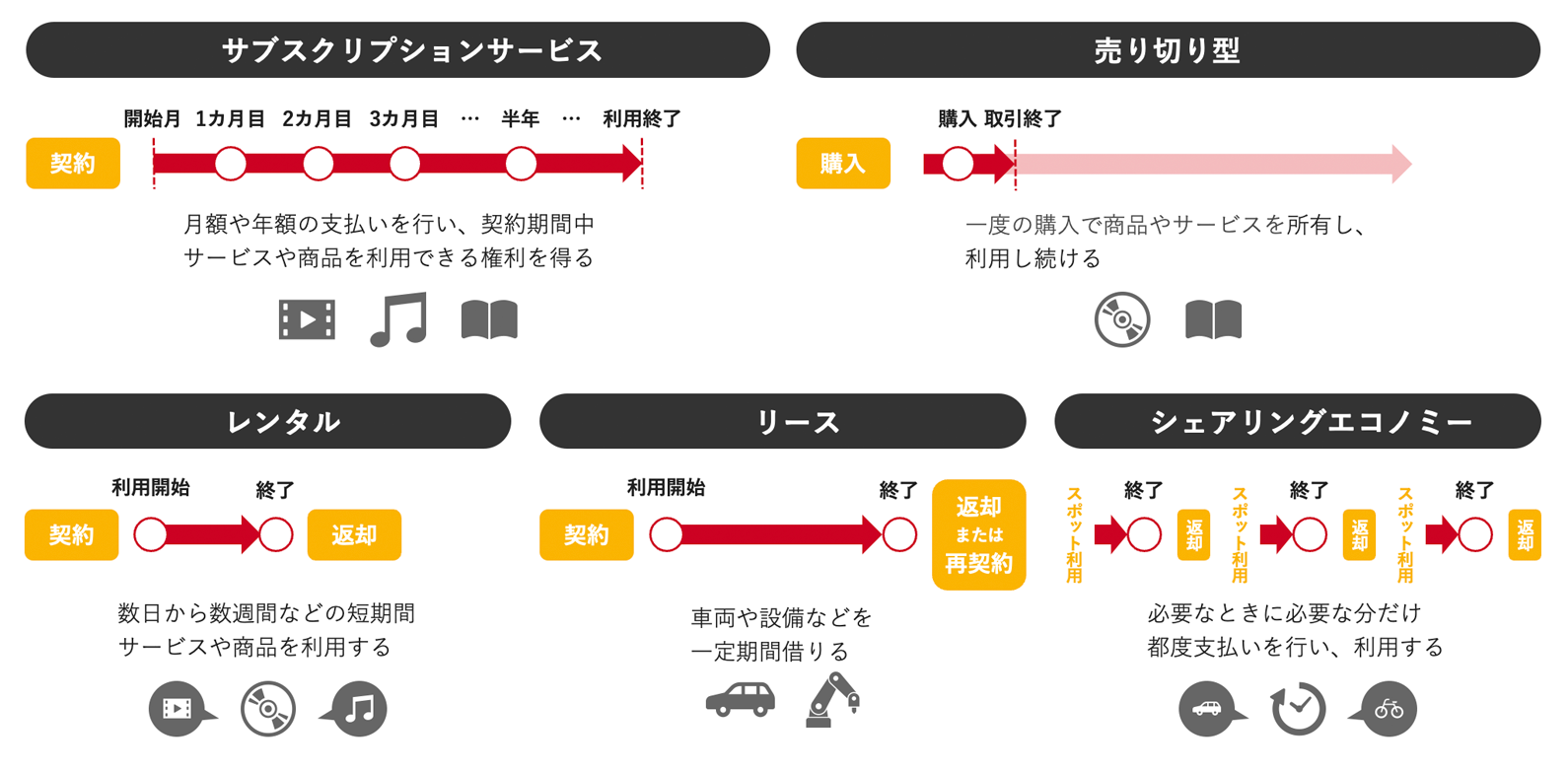

売り切り型との違い

サブスクリプションサービスと売り切り型の最も大きな違いは、収益の仕組みです。

売り切り型の場合、商品やサービスに対する支払いは一度きりで、事業者の収益は単発的なものとなります。安定的な収益を得るためには、常に新規顧客を開拓し続ける必要があり、収益の安定性が低くなる傾向があります。

一方、サブスクリプションサービスの場合、利用者が継続的にサービスを利用するためには、月額や年額料金を支払い続けることが必要になります。事業者視点では、少額ずつ定期的に収益が得られるため、安定収益の確保につながります。また、キャッシュフローの予測が容易になり、初期投資の回収も緩やかに行えます。

事業者は利用者と長期的な関係を構築でき、持続的な価値提供を行いやすい点も、売り切り型にはないサプスクリプションサービスの特長です。

レンタルとの違い

サブスクリプションサービスは、レンタルと比較して収益の安定性が高く、継続的な価値提供を可能にする点で大きな優位性を持っています。

レンタルは、特定の商品を短期間で利用することを目的としています。そのため、収益がシーズンや需要の変動に影響されやすく、契約期間が終了するたびに新たな利用者を獲得しなければならないという課題があります。

これに対して、サブスクリプションサービスは、長期的な契約が前提です。このため、収益の安定性が高く、安定したキャッシュフローを維持できます。また、定期収益を活用して、機能のアップデートや新規サービスの開発に投資できる点もレンタルと異なるポイントです。

リース、シェアリングエコノミーとの違い

サブスクリプションサービスの最大の特長は、利用者の利用状況に応じた柔軟な価値提供を通じて、顧客体験の質が継続的に向上する点です。リースやシェアリングエコノミーが、一時的・限定的なつながりとなる点でサブスクリプションサービスと異なります。

リースモデルでは、車両や設備などの物理的資産を一定期間借りる契約を結びますが、契約条件や提供価値は基本的に固定されることが一般的です。これに対して、サブスクリプションサービスは、「顧客体験」や「価値の継続的提供」に重きを置いており、利用状況に応じた提案やプラン変更が可能です。この柔軟性は、リースモデルでは実現が難しいサブスクリプションサービスの特長といえます。

シェアリングエコノミーは、移動手段をシェアするカーシェアリングや、スキルをシェアするクラウドソーシングなど、モノやサービスを個人や企業間で一時的に共有するサービスモデルです。基本的には、必要なときに必要な分だけ利用し、都度支払いを行います。一部のカーシェアリングなどのシェアリングエコノミーでは、月額料金に利用ごとの従量課金を組み合わせたハイブリッド型の料金体系も見られますが、長期的な契約にもとづく継続的な価値提供を前提とするサブスクリプションサービスとは異なるものです。

3. サブスクリプションサービスの成功例

成功するサブスクリプションサービスは、サービス設計や運用において戦略に優れた点があると考えられます。本章では、BtoBやBtoC領域におけるサブスクリプションサービスの成功のポイントを解説します。

BtoB向け:ソフトウェア企業が手がけるクラウド型会計ソフトで柔軟な料金プランを実現

クラウド型会計ソフトを提供するソフトウェア業界の取り組みは、従来のインストール型のパッケージ販売とは異なります。クラウドを活用することで、帳簿管理や税務申告が簡単にできる機能の提供に加え、直感的なUI(ユーザーインターフェース)/UX(ユーザーエクスペリエンス)の設計や、定期的なアップデート実施が可能となります。これらを継続的に提供することが、サブスクリプションサービスの成功につながる重要なポイントとなります。

また、段階的な料金体系を設けている点も、成功につながる重要なポイントです。小規模事業者から大企業まで、利用状況や予算の異なる導入企業に対して柔軟に対応するこのモデルは、顧客満足度を高めると同時に、長期的な契約継続を実現しています。

BtoB向け:製造業が提供する予防保守サービスで新たな価値を提供

製造業では、製造設備の予防保守契約をサブスクリプションサービスに転換する例が注目されています。

このサービスでは、従来の定期点検や修理にくわえて、データを活用した故障予測やリアルタイムモニタリング機能を提供しています。保守点検にまつわる作業だけではなく、設備機器が故障する前にメンテナンスすることで予期せぬ故障による生産停止や修理費用を減らすことができるため、運用コストを抑えることができる、という付加価値を提供しています。

導入企業がサービスの価値を実感できるような仕組みを設けることで、顧客満足度を向上させ、継続利用の促進につなげることが成功のポイントです。これにより、収益の安定化が図られ、企業のビジネス持続性も向上につながります。

BtoC向け:エンターテインメント業界における動画配信の顧客体験を向上させる仕組み

BtoC領域では、動画配信がサブスクリプションの代表的なサービスの一つです。

従来のDVD販売やレンタルでは、一度限りの顧客接点に依存していましたが、月額制の動画配信に切り替えることで安定収益を実現しつつ、利用者にとってもコストパフォーマンスの高いサービスを提供しています。

また、視聴履歴を活用したパーソナライズ体験や家族向けの複数アカウントプラン、プレミアムプランなど、柔軟な価格戦略が成功のポイントとなり、顧客ロイヤルティーの向上につながります。

4. 気を付けるべきサブスクリプションサービス運用の失敗やリスクがあるケース

サブスクリプションサービスは、安定収益確保や顧客ロイヤルティー向上に寄与する一方で、その運用にはさまざまなリスクが潜んでいることも知っておく必要があります。本章では、BtoBおよびBtoCの領域で実際に発生した失敗のポイントを挙げ、その原因と回避策を解説します。

BtoB向け:顧客ニーズとの不一致

顧客ニーズとの不一致の例として、汎用的な機能のみを搭載した業務管理ツールをサブスクリプションサービスとして提供した結果、導入企業が期待する成果を得られず、サービスの定着に失敗するケースがあります。失敗の主な要因は、それぞれの業種特有のプロセスを考慮していなかったことが考えられます。たとえば、製造業では「在庫管理」や「生産ラインの可視化」といった重要な業務プロセスが存在しますが、汎用的な機能だけではこれらの具体的なニーズを満たすことができなかったことが失敗のポイントです。

回避ポイント

市場投入前には、それぞれの業界にある特有の課題を徹底調査し、ターゲットのニーズを明確化することが重要です。また、初期段階から業界別のカスタマイズやモジュール設計を導入し、導入企業ごとに最適な機能を提供できる仕組みを整えます。

市場投入後は、導入企業からのフィードバックをもとに、計画的なアップデートを実施することも重要です。これにより顧客満足度を維持し、解約リスクを抑えられます。

BtoB向け:既存顧客へのフォローアップ不足

既存顧客へのフォローアップ不足の例として、サブスクリプションサービスの開始後に、新規導入企業の獲得に注力する一方で、契約はしているものの活用が進んでいない導入企業へのフォローアップが十分に行われていないケースがあります。フォローアップが行われていないとサービスを十分に活用できない企業は価値を見出せず、解約率の上昇につながる可能性があります。

さらに、競合他社が導入企業向けのサポートを強化することも考えられ、導入企業が他サービスとの比較検討を進める中で、乗り換えが加速するリスクも高まります。特に、導入後の継続的なニーズの把握や、フィードバックの活用を怠ったことで、サービス改善の機会を逃した点が大きな失敗ポイントとなります。

回避ポイント

導入企業との関係を維持・強化するエンゲージメント施策を行います。具体的には、データにもとづき継続的に導入企業と接点をもち、さらなる活用支援や、導入企業同士が交流できるコミュニティを用意して新たな視点を発見してもらうなどの工夫が挙げられます。

さらに、導入企業からのフィードバックを積極的に活用してサービス改善を継続的に行い、利用者の意見を反映することで、導入企業が常に価値を感じ続けられる環境を整えることも重要です。これにより、顧客の満足度が高まり、解約防止につながります。

BtoC向け:複雑な料金体系による請求管理の混乱

複雑な料金体系による請求管理の混乱の例として、サブスクリプションサービスにおいて、利用者の要望に応じて段階的な定額プランに加え、従量課金を組み合わせた複雑な料金体系を採用するケースがあります。しかし、請求管理体制やシステムの未整備、運用プロセスの不備により、事業者は請求内容を正確に把握できず、内部での管理が煩雑化する懸念が発生します。

具体的には、利用状況の把握や請求処理が手動または部分的な自動化にとどまり、従量課金の費用が正確に反映されないケースが発生し、また、請求プロセスの事前精査不足により、誤請求が生じ、利用者の不満を招きます。

このように事業者側で請求処理の負荷が増大することが失敗のポイントとなり、利用者とのトラブルが頻発することで信頼を損ない、最終的に解約率が高まるケースもあります。

回避ポイント

この問題を防ぐには、料金体系が複雑化しても請求管理できるシステムの採用と、運用体制を構築することが重要です。

利用状況に応じた、正確な請求金額を計算できるシステムを導入することで、手作業の負担を軽減し、請求精度を向上させます。

また、請求プロセスを精査し、潜在的なエラーや不整合の原因を事前に排除し、さらに、定期的にプロセスを見直し、必要な変更や改善を適宜行うことで、管理体制の最適化を図ります。

くわえて、利用者に対して請求の仕組みを事前にわかりやすく説明することで、誤解や不信感の発生を防ぐことも重要です。

5. 初めてサブスクリプションサービスを立ち上げる際のステップ例

サブスクリプションサービスを成功させる鍵は、計画的かつ段階的なアプローチを取ることです。本章では、構築から運用、改善に至る具体的なステップの一例を解説します。

構築フェーズ1:既存ビジネスの調査とターゲット市場のニーズ把握

まず、自社の既存ビジネスモデルを分析し、サブスクリプションサービスによって提供できる付加価値を明確化します。利用者が求める価値や市場の潜在的なニーズを深く理解し、競合他社との差別化ポイントを特定しましょう。具体的な方法としては、既存サービスの利用データや利用者アンケートの活用が挙げられます。

構築フェーズ2:サービス設計とプラットフォーム選定

次に、サービスのコアバリュー(利用者が得られる最大の価値)を定義し、具体的なサービス内容を設計します。この段階で利用者の期待に応えられないサービス設計をしてしまうと、失敗リスクが高まるため慎重に進めましょう。

サービス内容のなかでも、価格設定は特に重要な要素です。価格設定では、サービスのターゲット顧客層やサービス内容に応じた最適なプラン設計を行います。例えば、利用状況に応じて複数のプランを提供する「段階的な料金プラン」や基本機能を無料で提供し追加機能で収益化を図る「フリーミアムモデル」の採用を検討しましょう。利用者の予算や利用状況に応じた柔軟なプラン設計は、広範なターゲット層を取り込む効果があります。

また、請求管理や顧客データ管理、データ分析を一元化できるサブスク管理システムを導入し、運用基盤を整備することも重要です。不十分なシステムを初期に選定してしまうと、運用規模が拡大した際にコストや手間が増大する恐れがあります。将来的な拡張性を見据えたシステムを選定しましょう。

例えば、サブスク管理システムの「BSSsymphony サブスクリプションプラットフォーム」は、豊富な料金体系があり、拡張性にも優れています。小規模からビジネスをスタートしたい場合や、想定されるサービス規模の見通しが不透明な場合にも対応できるシステムです。

構築フェーズ3:サービスのプロトタイプ作成とテスト

サービス設計が完了したら、プロトタイプを作成し、小規模なテストマーケティングを実施します。この段階でのテストは、実際の利用者からフィードバックを収集し、サービスの改善点を把握するために非常に重要です。

例えば、プロトタイプの利用データを分析し、予期せぬ課題や利用者のニーズとのズレを特定することで、ローンチ前に修正を加えられます。このステップを適切に実施することで、ローンチ後の顧客満足度の向上につながります。

運用・改善フェーズ1:顧客獲得とカスタマーサクセス施策の実行

サービスのローンチ後まず必要なのは、広告やキャンペーンを活用して新規利用者を集めることです。また、サービス開始直後から利用者データを収集し、利用者の行動パターンやニーズを把握することも重要になります。

データ分析ツールを活用し、解約リスクの兆候や、人気の高い機能を特定します。

例えば、解約の兆候が見られる利用者には、適切なフォローアップ施策を実施することで、顧客の継続利用を促し、維持率の向上につなげられます。

運用・改善フェーズ2:サービス改善と新機能の提供

定期的な新機能の追加やサービス改善により、利用者に新たな価値を提供することも、競争優位性を保つためには欠かせません。利用者からのフィードバックや市場トレンドを分析し、利用者が求める機能の開発やサービスの改善に迅速に取り組むことが重要です。

運用・改善フェーズ3:指標のモニタリングと戦略の見直し

KPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的にサービスの指標をモニタリングします。解約率(チャーンレート)や顧客満足度スコア(CSAT)、顧客生涯価値(LTV)などの指標を用いて、サービスの成功度を測定しましょう。このデータをもとに、マーケティング施策やサービス内容の見直しを行うことで、事業全体の改善につなげられます。

KPIには、以下のような指標を用いることもあります。

- 月次売上高、新規顧客獲得数、売上増加率

- 解約率(チャーンレート)

- ARR(Annual Recurring Revenue:年間経常収益・年間定期利益)

- 顧客生涯価値(LTV)など

自社のビジネスに適したKPIを設定し、運用・改善を図ることが大切です。例えば、カスタマーサクセスプラットフォームの「Gainsight」は、利用者のデータ集約・可視化・分析を行うことができ、データをもとにサービス内容や事業を改善することにより、顧客生涯価値(LTV)の最大化を支援します。

6. 成功するサブスクリプションサービスの共通点

サブスクリプションサービスを成功させるためには、導入企業や利用者との長期的な関係を築きながら、継続的な価値を提供することが重要です。本章では、成功例に共通するポイントを解説します。

継続利用を促す工夫

成功するサービスの共通点として、顧客体験の継続的な改善が挙げられます。成功企業では、利用者に対して定期的にインタビューやアンケートを行い、収集した要望をもとに新しい機能開発やUI改善を行っています。要望に迅速に対応するため、プロトタイプを短期間で開発し、試験的に提供した結果、契約更新率の上昇につながった例もあります。

また、個別対応によるリテンション率(顧客維持率)の向上も重要なポイントです。利用頻度が低下している利用者に対して、利用状況を分析したうえで最適なプラン変更の提案や、利用者が活用できていない追加機能を紹介するウェビナーを実施しているケースがあります。継続的な対応により、利用者との関係が強化され、解約率の低減と長期的な利用の促進が期待できます。

効率的な運用基盤

運用効率を高めることも成功の要因です。特に、契約管理や請求管理ができるシステムと顧客サポートを管理するシステムの活用は、運用コストの削減と利用者対応の迅速化に直結します。

自社ですべてを内製化するのではなく、専門の外部サービスの活用も検討するとよいでしょう。効果的なサービス活用により、社内リソースの効率的な配分・コア業務への注力が可能となります。

カスタマーサクセスを通した付加価値の提供

成功するサービスは、利用者の期待を超えるサービス提供が行われています。利用者が解決したい課題に応えたうえで、それを超える付加価値を提供するためには、サービス設計の段階から利用者のニーズを徹底的に分析し、適切なサポート体制を整えることが重要です。利用開始後から担当者が定期的に導入企業や利用者と接点を持つことで課題や問題解決をスムーズに進めることできます。継続的なフォローにより、顧客満足度が向上し、契約更新率の向上につながります。

7. 「サブスクリプションビジネス支援ソリューション」によるスムーズな立ち上げ

サブスクリプションサービスを立ち上げる際には、さまざまな課題が存在します。例えば、「サブスクリプションサービスを検討しているものの、事業設計が進まない」「サービス設計に時間がかかり、運営体制の構築が後回しになる」「カスタマーサクセスの具体的な方法がわからない」などです。

本章では、日立ソリューションズが提供する「サブスクリプションビジネス支援ソリューション」を活用した具体的な運用改善方法をご紹介します。

日立ソリューションズが提供する「サブスクリプションビジネス支援ソリューション」の特長

「サブスクリプションビジネス支援ソリューション」の特長は、立ち上げから運営、取引拡大までを一貫して行うことができる点です。サブスクリプションビジネスを検討されているお客さまへ、課題を解決するソリューションをフェーズに合わせて提供可能です。

また、事業計画などをサブスクリプションビジネスに詳しいコンサルタントに相談でき、PoCを実施して自社のサブスクリプションビジネスが市場に通用するかをスピーディーに確認することができます。

導入事例

「サブスクリプションビジネス支援ソリューション」を導入した事例をご紹介します。

新規サービスのバックオフィス業務をオールインワンパッケージで実装

都市ガスを供給するエネルギー企業である東京ガス株式会社は、多様なサービス提供へとビジネスの幅を広げています。サービス拡充の一環として企画された「ご自宅・ご家族の見守り」サービスを展開するにあたり、契約管理、請求管理、施工管理、手数料支払管理などの機能と、契約者向けサイトを備えた「BSSsymphony」を採用。バックオフィス業務をトータルでサポートするシステムをAmazon Web Service上に構築しました。

B2Bの複雑な課金システムへ柔軟に対応。運用作業削減と利用部門からのリクエストへのスムーズな対応を可能に

約9,000社にFAX一斉同報などのサービスを提供している株式会社ネクスウェイ。そのための課金システムとして同社が選んだのは、「BSSsymphony」をクラウド上で稼働させる形態でした。B2B特有の複雑な課金処理に対応し、運用管理作業の削減と新商品・サービスの追加、利用部門からのリクエストや環境変化へのスムーズな対応が可能になりました。

KSASの営農支援システムを支える契約課金管理の仕組みを刷新。農機メーカー最大手であるクボタグループでのDX実現を推進

農機メーカー最大手の株式会社クボタでは、さまざまなIoTソリューションを支えるプラットフォームとして全社標準の契約課金管理の仕組みを検討。サブスクリプション業務の効率化に向け、日立ソリューションズの「BSSsymphony サブスクリプションプラットフォーム」を採用し、KSASの営農支援システムに連携しました。システム間連携の自動化により手作業を排除し、管理工数の大幅削減に成功した今、この汎用性の高いプラットフォームの活用を全社のサービスに広げようとしています。

*KSAS:KUBOTA SMART AGRI SYSTEM(ケーサス)

下記の公式サイトでは、そのほかの導入事例や適用例を紹介しています。どのように課題が解決され、ビジネス成果が向上したのかを紹介していますので、ぜひご覧ください。

8. まとめ

サブスクリプションサービスは、多くの業界で注目されるビジネスモデルであり、利用者との長期的な関係を築く強力な手段です。ただし、その成功には、適切な計画と運用が重要です。

成功するサブスクリプションサービスは、柔軟な料金体系や継続的な顧客体験の向上、効率的な運用基盤を活用しています。一方で、解約リスクの管理や顧客満足度の維持ができず利用者の離反が止まらず、失敗するケースも存在します。これらのポイントを理解し、課題を迅速に解決することがサービス成功の鍵となるでしょう。

「サブスクリプションビジネス支援ソリューション」は、請求管理や顧客データ管理を一元化し、顧客ロイヤルティーの向上と解約率の低減を支援します。初期立ち上げから運用の改善まで包括的にサポートし、サブスクリプションビジネスの成長を加速することを支援します。サブスクリプションビジネスを成功させるためのパートナーとして、ぜひご活用ください。